LA CONTINUIDAD DE LA VIDA

LAS FORMAS EN NOSOTROS

Introducción y primer capítulo de Metamorfosis, de Emanuele Coccia, primera novedad de 2021 en Editorial Cactus

Introducción

LA CONTINUIDAD DE LA VIDA

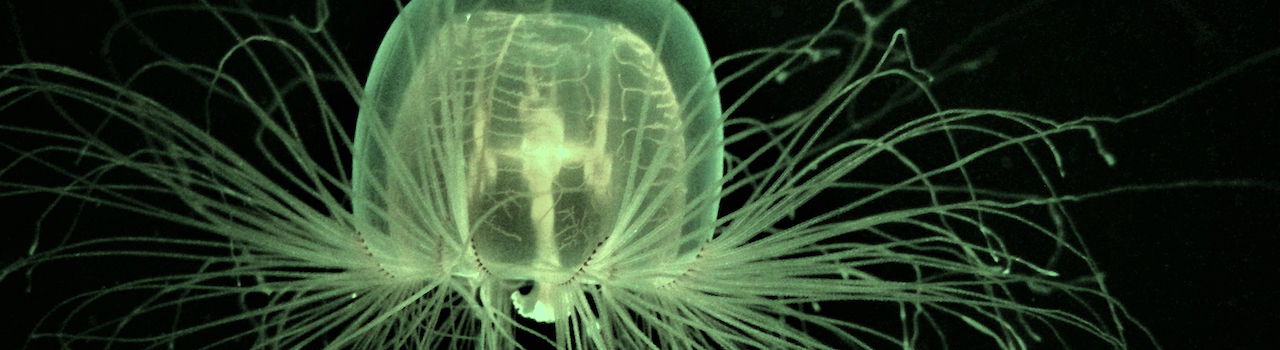

En el comienzo éramos todas y todos el mismo viviente. Hemos compartido el mismo cuerpo y la misma experiencia. Las cosas no han cambiado tanto desde entonces. Hemos multiplicado las formas y las maneras de existir, pero todavía hoy somos la misma vida. Desde hace millones de años, esta vida se transmite de cuerpo en cuerpo, de individuo en individuos, de especie en especies, de reino en reino. Desde luego, ella se desplaza, se transforma. Pero la vida de cualquier ser vivo no comienza con su propio nacimiento: es mucho más antigua.

Consideremos nuestras existencias. Nuestra vida, lo que imaginamos como lo que hay de más íntimo e incomunicable en nosotrxs, no viene de nosotrxs, no tiene nada de exclusivo ni de personal: nos fue transmitida por otrx, animó otros cuerpos, otras parcelas de materia distinta a la que nos alberga. Durante nueve meses, la inapropiabilidad e inasignabilidad de la vida que nos anima y nos despierta fueron una evidencia física, material. Fuimos el mismo cuerpo, los mismos humores, los mismos átomos que nuestra madre. Somos esa vida, que comparte el cuerpo de otrx, prolongada y dirigida a otra parte.

El aliento de otrx se prolonga en el nuestro, la sangre de otrx circula en nuestras venas, el adn que otrx nos dió esculpe y cincela nuestro cuerpo. Si nuestra vida comienza mucho antes de nuestro nacimiento, también se termina mucho después de nuestra muerte. Nuestro aliento no se agota en nuestro cadáver: alimentará a todxs lxs que encuentren en él una Cena sagrada.

Nuestra humanidad tampoco es un producto originario y autónomo. También es la prolongación y la metamorfosis de una vida anterior. Más precisamente, es una invención que algunos primates –otra forma de vida– supieron extraer de su propio cuerpo –de su aliento, de su adn, de su manera de vivir– para hacer existir de otra manera la vida que los habitaba y los animaba. Son ellas y ellos quienes nos transmitieron esta forma –y quienes a través de la forma humana continúan viviendo en nosotrxs–. Los primates mismos, de hecho, también son una experimentación, una apuesta lanzada por otras especies, por otras formas de vida. La evolución es una mascarada que se despliega en el tiempo y no en el espacio; que permite a cualquier especie, de era en era, portar una máscara nueva en relación a la especie que la engendró, y a las hijas e hijos, no dejarse reconocer por ni reconocer más a sus padres. Y, sin embargo, a pesar de ese cambio de máscara, especies-madres y especies-hijas son una metamorfosis de la misma vida. Cada especie es un mosaico de pedazos sacados de otras especies. Nosotrxs, las especies vivientes, jamás hemos dejado de intercambiar piezas, líneas, órganos, y lo que cada unx de nosotrxs es, lo que llamamos “especie”, es solo el conjunto de las técnicas que cada ser vivo tomó prestado de lxs otrxs. A causa de esta continuidad en la transformación, toda especie comparte con centenares de otras una infinidad de rasgos. El hecho de tener ojos, orejas, pulmones, una nariz, sangre caliente, lo compartimos con millones de otros individuos, con miles de otras especies –y en todas esas formas somos humanos solo parcialmente–. Cada especie es la metamorfosis de todas las que la precedieron. Una misma vida que se improvisa un cuerpo nuevo y una forma nueva con el fin de existir de manera diferente.

Es la significación más profunda de la teoría darwiniana de la evolución, aquella que la biología y el discurso público no quieren oír: las especies no son sustancias, no son entidades reales. Son “juegos de vida” (en el mismo sentido en que para el discurso se habla de “juegos de lenguaje”), configuraciones inestables y necesariamente efímeras de una vida que ama transitar y circular de una forma a la otra. Todavía no hemos extraído todas las consecuencias de la intuición darwiniana: afirmar que las especies están vinculadas por una relación genealógica no significa simplemente que los vivientes constituyen una gran familia o un clan. Significa, sobre todo, establecer que la identidad de cada especie es puramente relativa: si los monos son los padres y los hombres los hijos, solo somos humanos por y de cara a los monos, así como cada unx de nosotrxs no es hija o hijo en sentido absoluto, sino solamente en relación con su madre y su padre. Toda identidad específica define exclusivamente la fórmula de la continuidad –y de la metamorfosis– con las otras especies.

Estas consideraciones se aplican también al conjunto de los vivientes. No hay ninguna oposición entre lo viviente y lo no-viviente. Todo viviente está en continuidad no solamente con lo no-viviente, sino que también es su prolongación, su metamorfosis, su expresión más extrema.

La vida es siempre la reencarnación de lo no-viviente, el bricolaje del mineral, el carnaval de la sustancia telúrica de un planeta –Gaia, la Tierra– que no cesa de multiplicar sus rostros y sus modos de ser en la partícula mínima de su cuerpo dispar, heteróclito. Cada yo es un vehículo para la Tierra, un navío que permite que el planeta viaje sin desplazarse.

Las formas en nosotrxs

Fue mucho antes de la era de las redes sociales. Las fotos personales eran raras: salvaban del olvido instantes escasos y absorbían en ellas el color y la luz de la vida que encarnaban. Se las conservaba en el interior de grandes cuadernos que raramente se hojeaban y aún más escasamente se mostraban –como si se tratara de libros sagrados que teníamos derecho a revelar únicamente a lxs iniciadxs–. Por lo general, estos volúmenes apenas contenían escrituras, pero suponían largas explicaciones orales, ya que sumergirse en sus páginas significaba redescubrir en cada ocasión una evidencia que preferimos olvidar.

En esas páginas, la vida tomaba la forma de un largo desfile de siluetas autónomas, separadas por anchos halos de oscuridad. A pesar de la desemejanza de las formas, era más que fácil reconocerse en esa hilera extraña de exuvias de nuestro pasado. Y, sin embargo, un escalofrío acompañaba la sucesión de personajes que se aprestaban a decir “yo” en nuestro lugar. Ese álbum parecía anular la diferencia de tiempos, y exponer las imágenes como en el políptico de una familia muy numerosa: por una extraña disociación, los transformaba en gemelos casi idénticos que parecían llevar vidas paralelas. De golpe, nuestra existencia aparecía como el esfuerzo titánico de pasar de una vida a la otra, de una forma a la otra, un viaje de reencarnación en esos cuerpos y en esas situaciones no obstante tan alejadas entre sí como lo está la cucaracha del cuerpo humano de Gregorio Samsa. Otras veces, por el contrario, la magia operaba en sentido inverso: hojear el álbum significaba experimentar la embriaguez de una equivalencia perfecta entre las formas más dispares. Nuestro yo actual, sin ser idéntico, se revelaba perfectamente equivalente al que teníamos cuando no medíamos más de un metro, apenas capaces de caminar en un prado, o al adolescente mal peinado, de rostro masacrado por el acné. Las diferencias son enormes y sin embargo cada una de esas formas expresa la misma vida, según la misma potencia. Esos libros de imágenes eran la representación más exacta de la coincidencia entre vida y metamorfosis.

Siempre nos impresiona la forma del viviente en la edad adulta. Le reconocemos a esa etapa una perfección y una madurez que negamos a las demás. Todo lo que precede sería solamente una preparación para esta silueta a la cual estábamos destinadxs; todo lo que le sigue es solamente decadencia y destrucción. Sin embargo, nada es más falso. Nuestra vida adulta no es más perfecta, más nuestra, más humana, más lograda que la del embrión bicelular que sigue a la fecundación del cigoto o la del viejo que está al borde de la muerte. Cualquier vida, para desplegarse, necesita pasar por una multiplicidad irreductible de formas, un pueblo de cuerpos que asume y del que se desprende con la misma facilidad con la que cambia de vestuario de una estación a la otra. Cada viviente es legión. Cada unx cose cuerpos y yoes como un sastre, como un body artist que no cesa de tallar su apariencia. Toda vida es un desfile anatómico prolongado sobre un tiempo variable.

Pensar la relación entre esta multiplicidad de formas en términos de metamorfosis y no de evolución, de progreso o de sus contrarios, no significa solamente liberarse de toda teleología. Significa también y, sobre todo, que cada una de esas formas tiene el mismo peso, la misma importancia, el mismo valor: la metamorfosis es el principio de equivalencia entre todas las naturalezas y el proceso que permite producir dicha equivalencia. Toda forma, toda naturaleza proviene de otra y es equivalente a ella. Todas existen sobre el mismo plano. Tienen lo que las otras comparten con ella, pero de modos diferentes. La variación es horizontal.

No es fácil sostener la mirada ante esta liturgia de siluetas, ninguna de las cuales parece a la vez retener y modificar la vida que le fue transmitida. En este carnaval incesante de figuras que se codean y se suceden, las formas se difuminan unas en otras, se vierten unas en otras, se engendran unas a otras. Cada una de ellas es como un extranjero que parece venir de otra parte y que, una vez que nos familiarizamos con él, transforma en extranjeras a todas las demás. Eso que llamamos vida –sea desde el punto de vista del individuo, de la especie o del conjunto de los reinos– es solo un proceso de domesticación de formas sucesivas. Día tras día domesticamos al foráneo hasta perdernos definitivamente en su cuerpo.

Llamamos metamorfosis a esta doble evidencia: todo viviente es en sí mismo una pluralidad de formas –simultáneamente presentes y sucesivas–, pero ninguna de ellas existe realmente de manera autónoma, separada, ya que la forma se define en continuidad inmediata con una infinidad de otras, que están antes y después de ella. La metamorfosis es a la vez la fuerza que permite que todo viviente se despliegue sobre varias formas de manera simultánea y sucesiva y el aliento que permite que estas formas se conecten entre sí, que pasen una en la otra.

I. NACIMIENTOS

Todo yo es un olvido

Como todas y todos, he olvidado. El gusto y el olor de ese momento, las personas alrededor mío, los objetos que poblaban la habitación. Olvidé el día y la hora, mis pensamientos y emociones, la intensidad de la luz en los primerísimos instantes. ¿Puede ser que solo pudiera olvidar? Todo se me aparecía por primera vez: demasiado diferente, demasiado nuevo, demasiado intenso como para que pudiera almacenarlo. Debí olvidar, y olvidar todo. Hacer vacío para abrir espacio al resto: a las cosas futuras, a lo que muy pronto será mi pasado, al mundo entero. Hacer vacío para volver posible toda experiencia. Debí olvidar y olvidar todo, para poder percibirme a mí mismo.

El nacimiento es el límite absoluto del reconocimiento. Es el umbral donde decir “yo” significa confundirse con otrx. Imposible decir si el aliento que nos permite pronunciar esta sílaba realmente nos pertenece o si es la prolongación del cuerpo de nuestra madre; imposible decir si esta sílaba nombra nuestro cuerpo o aquel de donde salimos. El nacimiento es la fuerza que solo permite decir “yo” a riesgo de negar toda memoria: hay que olvidar de dónde se viene, hay que olvidar el cuerpo otro que nos albergó por tan largo tiempo, hay que desidentificarse de él.

Como todas y todos, he olvidado. Me olvidé de mí mismo, pero también, y sobre todo, he olvidado todo lo que vivía en mí y continúa haciéndolo. Olvidé, por ejemplo, que durante nueve meses fui el cuerpo de mi madre. No simplemente que estuve en ella: yo fui su cuerpo, literalmente. Fui una porción de su vientre, materialmente inseparable de él. Carne de su carne, vida de su vida. El olvido no es accidental, es la condición de posibilidad para comenzar a vernos de manera diferente. Es la contrapartida cognitiva del acto de devenir otrx que nuestra madre, de prolongar su vida y su aliento, en relación además con su vientre y su conciencia.

Como todas y todos, he olvidado que fui el cuerpo de mi padre. Lo fui y lo soy siempre, y no desde el mero punto de vista material. Por nacimiento, llevo en mí la forma de mi padre y la forma de mi madre: genéticamente, soy el improbable y bullicioso diálogo entre sus cuerpos y sus formas. Este olvido que coincide con el nacimiento es el elemento más profundo de la memoria. También mis padres son, por su parte, el fruto de ese olvido y de esa mezcla. Tener en mí el cuerpo de mi padre y de mi madre, tener sus formas, tener su vida, significa por lo tanto tener en mí el cuerpo y la vida de una serie innumerable de vivientes, todos nacidos de otros vivientes, hasta las fronteras de la humanidad y todavía más lejos, hasta las fronteras de lo vivo, y todavía más lejos. El nacimiento no es simplemente el surgimiento de lo nuevo, es también el extravío del futuro en un pasado sin límite.

Como todas y todos, he olvidado. No podría haber hecho otra cosa. Debí olvidar todo para volverme lo que era. Nacer significa olvidar lo que éramos antes. Olvidar que lo otro continúa viviendo en nosotrxs. Nosotrxs ya éramos, pero de manera diferente: el nacimiento no es un comienzo absoluto. Ya había algo antes de nosotrxs, ya éramos algo antes de nacer, había yo antes que yo. El nacimiento no es más que eso, la imposibilidad de ser por fuera de una relación de continuidad entre nuestro yo y el yo de lxs otrxs, entre la vida humana y la vida no humana, entre la vida y la materia del mundo.

He nacido. Transporto siempre algo distinto a mí mismx. El yo es un vehículo de materia extraña, que viene de otra parte y que está destinada a llegar más lejos que yo. Poco importa que se trate de palabras, de olores, de visiones, de moléculas.

He nacido. La materia de la que estoy hecho no tiene nada de puramente presente. Transporto pasado ancestral y estoy destinado al futuro inimaginable. Soy un tiempo heteróclito, inconciliable, no asignable a una época o a un momento. Soy la reacción de los múltiples tiempos sobre la superficie de Gaia.

He nacido, y es casi una tautología. Volverse un yo es nacer, y nacer es el dinamismo propio de todo ego. Hay un “yo” solamente para los seres de nacimiento o, a la inversa, el yo no es más que un vehículo: algo que siempre transporta otra cosa distinta a él.